n. 4 / gennaio 2014

Serial power. La politica impolitica delle serie tv

n.3 / luglio 2013

Annisettanta

n. 2 / gennaio 2013

Il viaggio e l'immagine dell'Altro

n. 1 / luglio 2012

Le speranze deluse del POST

n. 0 / gennaio 2012

Che cos’è l’iconocrazia

n. 3/ luglio 2013

Immaginario armato

La scelta dei simboli nella strategia delle prime BR

Gabriele Donato

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia, Trieste

Nel luglio del 1970 il Collettivo Politico Metropolitano (l’organizzazione milanese fondata circa un anno prima da Renato Curcio e Corrado Simioni) pubblicò il primo numero di una nuova rivista: “Sinistra Proletaria” (testata con la quale in tempi rapidi si sarebbe chiamato il gruppo stesso). Il simbolo che la identificava appare nitidamente nella foto di uno spezzone organizzato in occasione di una delle tante manifestazioni che attraversarono allora Milano: si trattava di una falce e di un martello stilizzati e – come di consueto – accostati, ma sovrapposti a un fucile. La caratterizzazione della formazione in questione non poteva essere più chiara.

Agli strumenti del lavoro in cui si erano riconosciute generazioni di comunisti era stata aggiunta un’arma da fuoco, indispensabile per evidenziare il messaggio fondamentale che contrassegnava la strategia di Sinistra Proletaria (SP): in un contesto di guerra civile come quello che si stava profilando (secondo Curcio e compagni), non c’era militanza rivoluzionaria concepibile che non fosse armata. Una vera e propria guerra civile non sarebbe esplosa in Italia, né allora né negli anni successivi (1), ma sulla previsione della sua imminenza SP costruì l’intera propria prospettiva: «L’immagine della guerra – ha scritto Donatella della Porta – [rappresentò] la più forte giustificazione ideologica della lotta armata» (2).

Nel corso di tale guerra – ritenuta inevitabile – i “rivoluzionari” avrebbero dovuto dimostrare la capacità di scatenare una potenza di fuoco in grado di confrontarsi con quella cui avrebbe fatto ricorso il “nemico di classe”. Il simbolo che campeggiava sui cartelli usati da SP doveva, pertanto, segnalare l’urgenza di una scelta di tipo nuovo: il legame con la tradizione comunista – il “marxismo-leninismo” – doveva essere “arricchito” dal riferimento all’ «esperienza in atto dei movimenti guerriglieri» (3) (come avrebbero spiegato quei militanti un anno dopo). SP aveva già maturato la convinzione che la forza necessaria a provocare un cambiamento rivoluzionario sarebbe stata acquisita grazie alla scelta della lotta armata; tale scelta veniva proposta come dirimente, al punto che il gruppo, nel proprio “foglio di lotta”, spiegava che il concetto di «organizzazione rivoluzionaria» coincideva sostanzialmente con il concetto di organizzazione armata:

Noi oggi sappiamo che incontro al padrone armato con la polizia, con i carabinieri, con l’esercito, ecc. non si va disarmati. E sappiamo anche che il padrone è disposto a cambiare i governi, ma non a cedere il suo potere. Noi oggi siamo più forti, ma siamo sempre disarmati. Questo per dire che noi oggi siamo forti, ma siamo ancora senza organizzazione rivoluzionaria(4).

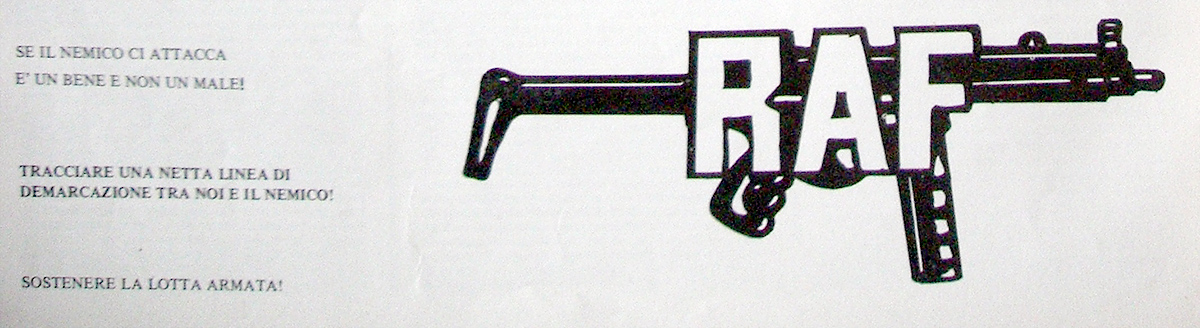

La questione dell’armamento venne posta come esigenza ineludibile in una fase in cui altri gruppi – non solo in Italia – si stavano ponendo lo stesso ordine di problemi; in Germania, infatti, proprio nella primavera del 1970 aveva iniziato a esistere la Rote Armee Fraktion (RAF), organizzazione combattente d’ispirazione antimperialista: anche il gruppo di Andreas Baader e Uriche Meinhof aveva scelto come emblema una mitraglietta, e tale simbolo comparve, assieme a un’analisi dettagliata delle posizioni della RAF, in un lungo articolo di “Nuova Resistenza” (5), la rivista di cui i brigatisti pubblicarono due numeri nel 1971.

Curcio e compagni, d’altro canto, affrontarono questa fase con uno sguardo costantemente rivolto alle esperienze di altri paesi, e la scelta stessa di chiamarsi Sinistra Proletaria appariva emblematica: si trattava di un segno evidente dell’attenzione che il gruppo nutriva nei confronti di Gauche Proletarienne (GP), formazione maoista dell’estrema sinistra francese dichiarata illegale nel maggio del 1970. La vicinanza ideologica fra i due gruppi non rimase senza conseguenze pratiche: il 3 marzo 1972, infatti, le Brigate Rosse (“evoluzione” clandestina di SP) portarono a compimento il sequestro – durato poche decine di minuti – di Idalgo Macchiarini, dirigente milanese della Sit-Siemens, e solo qualche giorno più tardi i militanti del “braccio armato” di GP, con un’azione analoga, sequestrarono a Parigi un dirigente della Renault.

Al sequestro di Macchiarini – un quadro aziendale che, secondo le BR, si era distinto nell’impegno per stroncare la conflittualità operaia all’interno dello stabilimento – parteciparono quattro brigatisti: nel giro di qualche attimo essi riuscirono a rinchiudere il malcapitato in un furgoncino e a fotografarlo con due pistole puntate addosso e un manifesto di rivendicazione.

Nel comunicato di rivendicazione vennero spiegate le ragioni del sequestro: Macchiarini fu descritto come un «neofascista in camicia bianca [...] responsabile della guerra che la borghesia ha scatenato su tutti i fronti» (6). Sequestrando lui, seppur per pochi minuti, le BR comunicavano la propria intenzione di rispondere sistematicamente «alla repressione armata con la guerriglia»7. Ha scritto Curcio:

In quel primo sequestro è stata molto importante l’immagine della pistola puntata addosso al prigioniero. Noi avevamo riflettuto sul fatto che mostrare quell’arma nella foto polaroid significava, per la prima volta, “far vedere” un’impresa di lotta armata nell’Italia degli anni ’70 [...] Ma la pistola in sé non era rilevante. Quello che contava era la sua immagine-messaggio diffusa da tutti i media: la lotta è armata (8).

«Mostrare quell’arma»: le parole di Curcio evidenziano l’importanza attribuita a tale esibizione, in un contesto in cui i brigatisti della “prima ora” stavano cercando di accreditare il proprio gruppo come una realtà consolidata della sinistra rivoluzionaria. Si stavano, in altre parole, conquistando il diritto ad esistere, in mezzo a organizzazioni che potevano contare su adesioni molto più significative. In quest’ottica, «mostrare le armi» significava dimostrare la serietà delle proprie intenzioni: chiarire, in ultima analisi, che era giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Nella logica della competizione con le organizzazioni più note e radicate, sembrò ai brigatisti che non ci potesse essere argomento più persuasivo: loro passavano all’azione, mentre gli altri continuavano a “chiacchierare”. Con quella fotografia questa divaricazione doveva apparire di un’evidenza incontestabile, e nel corso di quei mesi tutta la propaganda delle BR insistette proprio sullo scarto esistenze fra la “predicazione” rivoluzionaria degli altri e la coerenza fra le parole e i fatti che esse stavano dimostrando.

Macchiarini era stato scelto in ragione di un’inchiesta svolta dai brigatisti – per iniziativa di Mario Moretti – alla Siemens, una delle fabbriche in cui potevano contare su simpatie significative. In quello stabilimento come altrove, la lotta sindacale non sembrava più in grado di scatenarsi con l’asprezza del cosiddetto autunno caldo: se fra il 1968 e il 1969 era sembrato agli attivisti della sinistra extra-parlamentare che la conflittualità all’interno delle fabbriche avrebbe determinato un’accelerazione verso una crisi rivoluzionaria, nel periodo successivo tale aspettativa venne significativamente ridimensionata (9). Le gerarchie aziendali non erano state completamente scompaginate, e il “potere operaio” non si era affermato. Puntare la pistola alla testa di un dirigente, pertanto, significava indicare un’altra strada: significava “utilizzare” l’evidenza della vulnerabilità fisica di un “avversario” per chiarire che l’intero sistema, se attaccato militarmente, poteva apparire vulnerabile. Secondo una ex brigatista, l’efficacia propagandistica dell’iniziativa fu legata proprio alla capacità che la fotografia diffusa aveva avuto di sfatare «il mito dell’invulnerabilità del potente»(10). Nello sguardo disorientato e impaurito di Macchiarini, gli interlocutori a cui si rivolgevano i brigatisti avrebbero dovuto scorgere la paura paralizzante che avrebbe potuto provare l’intera “classe dominante” nel caso il movimento rivoluzionario avesse deciso di “militarizzarsi” (come si diceva allora(11)). La diffusione di quella foto avrebbe dovuto trasmettere la certezza cui erano giunti i brigatisti: per incutere timore ai “padroni” e alla schiera dei loro collaboratori, gli operai dovevano armarsi.

Dal punto di vista mediatico, l’azione ebbe per la prima volta una risonanza significativa; ne parlarono “Il Corriere della Sera” e “L’Unità”, ma soprattutto essa costrinse i gruppi della sinistra rivoluzionaria a prendere esplicitamente posizione sull’operato delle BR: trascurarne l’esistenza era sempre più difficile. Se Avanguardia Operaia condannò duramente il sequestro e il Manifesto decise di non commentarlo, un comunicato milanese di Lotta Continua (LC) lo citò con favore: l’azione – vi si sosteneva – si inseriva «coerentemente nella volontà generalizzata delle masse di condurre la lotta di classe anche sul terreno della violenza e dell’illegalità» (12). Si trattò di un giudizio elaborato “a caldo”, senza che alla sua definizione avessero partecipato i principali dirigenti milanesi (13): quelle parole, pertanto, riflettevano la «diffusa simpatia» (14) suscitata dall’azione fra gli attivisti, evidentemente impressionati dall’impatto del sequestro.

La dinamica in questione si sarebbe ripetuta molte altre volte: l’efficienza “militare” delle BR avrebbe continuato a impressionare i militanti dei gruppi che non rifiutavano di richiamarsi alla necessità della lotta armata. Il sequestro dovette esercitare un impatto importante anche sui sostenitori di Potere Operaio (PO): il gruppo, infatti, nei giorni e nelle settimane successive tornò in più occasioni sull’accaduto; le valutazioni proposte si legavano direttamente al confronto in corso nell’organizzazione sulle modalità possibili dell’offensiva violenta che da tempo il gruppo evocava. L’edizione settimanale del giornale di PO, “Potere Operaio del lunedì”, pubblicò la foto di Macchiarini minacciato e commentò il fatto in questi termini:

Diciamo innanzitutto che l’azione di questi compagni rientra, per noi, nel terreno su cui costruire corrette indicazioni di avanguardia rispetto alla lotta operaia [...] Il “Manifesto”, al contrario, su questo fatto ha preferito tacere [...]. Questo silenzio è un altro episodio che rende più chiara la linea di demarcazione fra il “Manifesto” e tutti gli altri compagni che vogliono approfondire il distacco fra proletari e istituzioni borghesi (15).

Il sequestro di Macchiarini, secondo PO, consentiva di tracciare una «linea di demarcazione» fra rivoluzionari e opportunisti: chi non esprimeva esplicitamente il proprio favore per azioni del genere si collocava automaticamente, secondo il gruppo, fuori dal campo dei rivoluzionari. Si trattava di un’enfasi importante sull’operato delle BR: veniva riconosciuto loro il merito di essersi posizionate correttamente sul piano dello «scardinamento violento degli apparati di potere e di controllo dello Stato». I brigatisti avevano ottenuto un successo importante, determinato proprio dall’enorme impressione suscitata da quell’immagine; essa era stata in grado di dare un’efficace rappresentazione visiva delle determinazione di un nucleo di militanti fermamente intenzionati ad agire. Quell’immagine indusse gli altri gruppi a prendere posizione, li costrinse a schierarsi: sulla lotta armata, tutti avrebbero dovuto esprimersi.

PO non ebbe esitazioni: la scelta della lotta armata era quella corretta, ma si trattava di valutare le modalità più adeguate per praticarla: da questo terreno di confronto PO non aveva nessuna intenzione di chiamarsi fuori. Era vero il contrario: il gruppo, infatti, intendeva avanzare una vera e propria proposta operativa, e le azioni del Fronte Armato Rivoluzionario Operaio (FARO) dovevano concretizzarla nel modo più esplicito. Non fu probabilmente un caso che la pubblicazione del commento al sequestro Macchiarini fu accompagnata da quella di un comunicato di rivendicazione del FARO relativo a due attentati incendiari (16). Il messaggio che veniva trasmesso era chiaro: le BR non erano l’unica organizzazione in grado di «passare all’attacco».

Si stava scatenando, in altri termini, una vera e propria concorrenza fra gruppi, ed essa appariva giocata innanzitutto sulla spregiudicatezza con la quale veniva “maneggiata” la questione della violenza: la foto scattata a Macchiarini aveva imposto una vera e propria accelerazione al confronto sulla legittimità dell’uso della violenza politica. I brigatisti seppero imporsi per l’audacia con cui insistettero sulla questione dell’armamento, facendo di alcune immagini “forti” i segni inequivocabili della loro determinazione: una determinazione, d’altro canto, perfettamente coerente con uno dei principi della guerriglia sudamericana che Curcio e compagni conoscevano molto bene: “l’azione rivoluzionaria in quanto tale, il fatto stesso di armarsi [...] crea una coscienza, un’organizzazione e delle condizioni rivoluzionarie” (17).

Gli slogan che la foto di Macchiarini era stata in grado di “rilanciare” sulle pagine di tanti giornali dovevano chiarire il senso in cui veniva intesa la legittimità della violenza politica. Se nell’esortazione «Mordi e fuggi!» risuonava l’eco della tattica sperimentata nelle guerriglie sudamericane (studiate e discusse in quegli anni grazie a decine di pubblicazioni che ne esaltavano le vittorie) e prima ancora nella “lunga marcia” cinese, con l’indicazione molto più esplicita «Colpiscine 1 per educarne 100!» i brigatisti rivendicarono di essersi ricollegati direttamente alle riflessioni che Lenin dedicò al tema della guerra partigiana fra il 1905 e il 1906. Le citazioni in questione non erano esplicite, ma nei dibattiti che succedettero al sequestro vennero chiarite; si aprì in questo modo, nell’estrema sinistra, una rincorsa alla citazione più brillante per supportare o contrastare la logica di azioni del genere: una ricerca spasmodica di sanzioni autorevoli che fossero in grado di accreditare anche il gruppo più piccolo e marginale come un erede legittimo delle tradizioni più autorevoli.

L’estetica del sequestro dell’ingegner Macchiarini, tuttavia, non si risolveva nei toni roboanti che caratterizzavano il cartello appeso al collo del malcapitato: altri erano i rimandi contenuti in quella foto, e andavano ben al di là delle parole utilizzate. La pistola puntata alla guancia del sequestrato, innanzitutto, non era una pistola qualunque: come ha chiarito con precisione Uva (18), si trattava di una Luger consegnata ad Alberto Franceschini da un «vecchio partigiano» (19); il brigatista reggiano decise in quell’occasione di utilizzarla, allo scopo di segnalare simbolicamente l’avvenuto passaggio di consegne fra due generazioni di rivoluzionari. Nell’immagine, pertanto, doveva apparire evidente il collegamento con le azioni militari di quanti avevano animato, quasi trent’anni prima, la Resistenza, ma il quadro dei riferimenti non si esauriva lì: la stella a cinque punte che compariva dopo il termine “Brigate” e prima dell’aggettivo “Rosse” era sta scelta per la capacità che aveva di associare le azioni delle BR a quelle dei tupamaros, il gruppo guerrigliero uruguaiano che più di ogni altro aveva colpito l’immaginario dei brigatisti.

Non era improvvisato nemmeno l’espediente del cartello appeso al collo del sequestrato: “gogne” simili erano state riservate, nei mesi precedenti, ad altri personaggi presi di mira da militanti dell’estrema sinistra, dopo che il 30 luglio del 1970 a Trento erano stati trattati in quel modo alcuni neofascisti colpevoli di aver aggredito alcuni operai della Ignis riuniti in assemblea. La pratica della cosiddetta “gogna proletaria” si era rapidamente diffusa, come ha spiegato Panvini (20), e i brigatisti intendevano dimostrare di essere in piena sintonia con un metodo di attacco degli avversari politici che aveva tutte le caratteristiche della vendetta popolare («Niente resterà impunito!», avevano anche scritto), imposta in modo tanto plateale quanto umiliante.

Fra le tante informazioni che quella foto veicolava, ce n’era una, tuttavia, che i brigatisti si lasciarono clamorosamente sfuggire: Moretti, infatti, dopo aver fatto sviluppare la foto che aveva scattato e averla adeguatamente ritagliata per evitare che fosse visibile la mano sinistra di colui che impugnava la seconda pistola (un revolver), si dimenticò di far sparire i negativi (21). Quando questi furono trovati presso un covo di Milano, scoperto poche settimane dopo, non fu complicato per le forze dell’ordine risalire a uno dei sequestratori, l’ex partigiano Giacomo Cattaneo, chiaramente riconoscibile per una cicatrice che solcava proprio la sua mano sinistra (22). La “gestione” della foto di Macchiarini era stata particolarmente accorta dal punto di vista propagandistico, ma era stata evidentemente scriteriata dal punto di vista cospirativo: in questa come in altre occasioni i brigatisti dovettero verificare quante insidie si potessero nascondere dietro l’utilizzo per fini politici di un’«immagine-messaggio».

(1) Sull’inadeguatezza del concetto di guerra civile per comprendere le dinamiche dell’epoca si veda E. Francescangeli, L. Schettini, Le parole per dirlo. Considerazioni sull’uso ideologico di alcune categorie nello studio degli anni settanta, “Zapruder”, n. 4, 2004, p. 146.

(2) D. Della Porta, Il terrorismo, in G. Pasquino (a cura di), La lotta politica. Dizionario critico 1945-95, Editori Laterza, Roma-Bari 1995, p. 541.

(3) Brigate Rosse, Prima intervista a se stessi, ora in V. Tessandori, Br. Imputazione:banda armata, Baldini & Castoldi, Milano 2000 [prima ediz. 1977], p. 377.

(4) La svolta a destra del potere, “Sinistra proletaria. Foglio di lotta”, luglio 1970.

(5) Sulla guerriglia urbana. Gruppo Armata Rossa – Berlino Ovest, “Nuova Resistenza”, maggio 1971.

(6) Brigate Rosse, Rivendicazione del sequestro Macchiarini, ora in L. Ruggiero (a cura di), Dossier Brigate Rosse 1969-1975. La lotta armata nei documenti e nei comunicati delle prime Br, Kaos edizioni, Milano 2007, pp. 151-152.

(7) Ibid.

(8) R. Curcio, M. Scialoja, A viso aperto, Mondadori, Milano 1993, p. 70.

(9) Sull’importanza che ebbe il bilancio del cosiddetto autunno caldo per i gruppi della sinistra extraparlamentare si veda G. Donato, “La lotta è armata”. Estrema sinistra e violenza: gli anni dell’apprendistato 1969-1972, IRSML, Trieste 2012, p. 29 sg.

(10) Testimonianza di Paola Besuschio cit. in S. Zavoli, La notte della Repubblica, Oscar Mondadori, Milano 2006 [prima ediz. 1992], p. 108.

(11) I padroni hanno militarizzato il potere, militarizziamo lo scontro, “Nuova Resistenza”, maggio 1971.

(12) Comunicato cit. in Soccorso Rosso (a cura del), Brigate Rosse. Che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto, Feltrinelli, Milano 1976, p. 115.

(13) Si veda A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978 Storia di Lotta Continua, Sperling & Kupfer Editori, Milano 2006 [prima ediz. 1998], p. 201.

(14) N. Balestrini, P. Moroni, L’orda d’oro, Feltrinelli, Milano 1997 [prima ediz. 1988], p. 414.

(15) Questa citazione e le successive sono tratte da Sulle Brigate Rosse, «Potere Operaio del lunedì», 13 marzo 1972.

(16) Si veda Dal Fronte Armato Rivoluzionario Operaio (F.A.R.O.), ivi.

(17) A. Labrousse, I Tupamaros. La guerriglia urbana in Uruguay, Feltrinelli, Milano 1971, p. 50.

(18) C. Uva, L’immagine eversiva. La lotta armata come pratica video-fotografica, “Officina della Storia”, n. 9, 2013, http://www.officinadellastoria.info/

(19) L’ episodio è citato in A. Franceschini, Mara, Renato e io, Mondadori, Milano 1991 [prima ediz. 1988], p. 63.

(20) G. Panvini, Ordine nero, guerriglia rossa, Einaudi, Torino 2009, p. 131 sg.

(21) Franceschini ha ricostruito la vicenda in G. Fasanella, A. Franceschini, Che cosa sono le BR, BUR, Milano 2004, pp. 114-115.

(22) L’episodio viene ricordato anche in M. Morlacchi, La fuga in avanti. La rivoluzione è un fiore che non muore, Agenzia X, Milano 2007, pp. 80-83.

Annisettanta

di Giuseppe Cascione

Saggi

Prima di Zanardi

rivoluzioni grafiche e narrative nel calore degli anni '70

di Stefano Cristante

Zeitgeist? What Zeitgeist?

di Mike Tyldsley

"Nuovo fascismo" o neoliberalismo? Michel Foucault e l'affaire Croissant

di Alessandro Simoncini

1977. Prove (riuscite) di esorcismo del dissenso politico

di Giuseppe Cascione

Parco Lambro 1976 e la falsa utopia del proletariato giovanile

di Mario De Tullio

Pop anni settanta

di Ivan Scarcelli

Lotta Continua

di Fabrizio Fiume

Immaginario armato

La scelta dei simboli nella strategia delle prime BR

di Gabriele Donato

Berlinguer e il settantasette

di Claudio Bazzocchi

Declinazioni cinematografiche della scelta e della responsabilità

di Luana Piscopo

Prima della "Milano da bere". Memorie della Scighera

di Aldo Vassallo

Icone di piazza: le donne nelle fotografie di Tano D'Amico

di Laura Labate